株式会社LabBase

AI活用により、わずか4ヶ月で500万円の受注を実現。Value Intelligenceが営業組織にもたらした変化とは

「研究の力を、人類の力に。」というパーパスを掲げ、理系学生に特化した国内最大級のダイレクトリクルーティングサービスを運営する株式会社LabBase。

同社では、理系学生を採用する企業の人事部や研究所長などに対してアウトバウンド営業を行う中、工数ひっ迫によってメンバー個々の営業活動を適切に振り返れず、実際の商談内容がブラックボックス化している状況に課題感を感じていらっしゃいました。

そこで同社でSALESCOREの新ソリューションである「Value Intelligence」を導入。実際の商談動画をAIが分析し、Value Intelligenceの一機能であるValue Mapを用いることで、商談の見える化を実現したことで、現在は工数をかけずに商談内容を把握し、次回の商談に活かせる適切なフィードバックが行える体制を構築しています。

今回は株式会社LabBaseのフィールドセールスチームのマネージャーを務める加藤伸一さま、同チーム所属の東直輝さまに、Value Intelligence導入に至った背景や実際の活用方法、また導入による効果についてお話を伺いました。

工数ひっ迫によって各メンバーの商談振り返りにリソースが割けず、商談内容がブラックボックス化していた

―― まずはLabBaseがどういったサービスなのか、また貴社での営業活動の特徴を教えてください。

加藤:LabBaseは理系学生に特化したスカウトサービスです。LabBase上の学生プロフィールには、その学生が行ってきた研究内容や論文、出場学会などが掲載されており、企業側はそれらのプロフィール情報をもとにスカウトを送ることができます。

そして、当社にとってのお客様は企業の人事部や研究所長などになりますが、そうしたお客様にいかに理系院生の価値を啓蒙していくか、理系院生をなぜ採用すべきかを伝えることが、当社の営業活動の大きなポイントになります。

株式会社LabBase 加藤伸一さま (撮影場所:WeWork 日比谷 FORT TOWER)

―― このたび、SALESCOREの新ソリューションであるValue Intelligenceをご導入いただきましたが、導入以前はどのような課題感を抱えていたのか教えてください。

加藤:複雑な商談プロセスに対して、誰がどこに、なぜつまづいているのかが見えていなかったことが大きな課題としてありました。当社のフィールドセールスチームは、私以外に5名のメンバーで構成されているのですが、私自身はプレイングマネージャーとして自身の営業活動も行いつつ、案件管理から育成・教育までを担当しています。

そのため、商談動画を一つひとつ見ていったり、全メンバーに商談状況を細かくヒアリングをしていく工数をなかなか割けられず、メンバー個々の営業活動についてフィードバックを行おうにも、実際の商談内容がブラックボックス化している状況でした。

そこで過去には商談動画の文字起こしをAIにインプットさせて分析しようと試みたこともあったのですが、すべての商談動画を分析するというところまでは踏み込めておらず、さらにメンバーがどういった聞き方をしているのかであったり、定性的にうまくできていること、できていないことまでをうまく分析できませんでした。

そのため、商談を振り返って改善していくといったPDCAをうまく回せず、結果的に受注はもちろん、その手前のフェーズアップ、すなわち案件化率も理想とする数値には至っていませんでした。当時でいえば、私の初回商談からの受注率が13%であったのに対し、メンバーは平均8%。もちろん平均値であるため、平均よりもさらに低いメンバーもいるなど、バラつきがある状況でした

―― Value Intelligenceを知ったキッカケ、また最終的にValue Intelligenceを選んでいただいた決め手は何でしたか?

加藤:以前にSALESCOREのカンファレンスに参加させていただいたことがあったのですが、そこでValue Intelligenceの構想を伺い、まさに私自身がやりたいと思っていたことを実現できそうだと思えたことが最初のキッカケでした。

Value Intelligenceによって定量的に何ができていて、できていないかを計測できることはもちろん、何がベストプラクティスになり得るのかといったフィードバックが得られる環境を構築できるなど、私がメンバー教育でやりたいと思っていたことが実現できる要素が詰まっているプロダクトだと感じました。

実は、こうした商談解析ツールは、前任者が比較検討を行ってはいました。しかし、当時は商談した内容がサマリー化されてSFAに入力されるなど、イネーブルメントというよりかは単純な業務効率化に主眼を置いており、求める機能を搭載したソリューションがなかったため、導入には至っていませんでした。

その後、それまでは成熟度が高いメンバーが多かったのに対して、ジュニアのメンバーが増えていき、同時にセールスチームとしても高い目標を掲げ始めたため、このままでは厳しいだろうと。そこで、一人ひとりのレベルアップを図るためにも、何かしらのソリューション導入が必要だと考えるようになりました。

そして、SALESCOREのValue Intelligenceであれば、ブラックボックス化していたメンバー個々の営業活動を見える化し、チーム全体のレベルアップを図るのに最適なソリューションだと感じ、導入することを決めました。

工数をかけずに商談内容の振り返りが可能に。勝ち筋となる商談パターンを見える化できたことで再現性のある営業を実現

―― このたび、SALESCOREが中心となってValue Mapを作成させていただきましたが、はじめはValue Mapの内容に対してどのような印象を抱かれましたか?

加藤:この通りに商談を進めれば本当に受注できるのかと、はじめは疑問に感じてはいました。しかし、フィードバックを重ねていくことで精度が上がっていったことはもちろん、SALESCORE側で商談動画を分析していただいたことで、私自身も言語化できていなかった受注に繋がる商談パターンを言語化、見える化していただきました。

その結果、このValue Mapを用いれば、再現性を持って受注に繋がる商談を実現できると感じました。また、もともとは商談動画を見返す工数も割けない状況でしたので、私たちだけではValue Mapをつくることすら難しかったでしょうから、SALESCOREのそうした伴走支援にもとても感謝しております。

―― 現在活用されているLabBaseのValue Mapが具体的にどういった内容なのか教えてください。

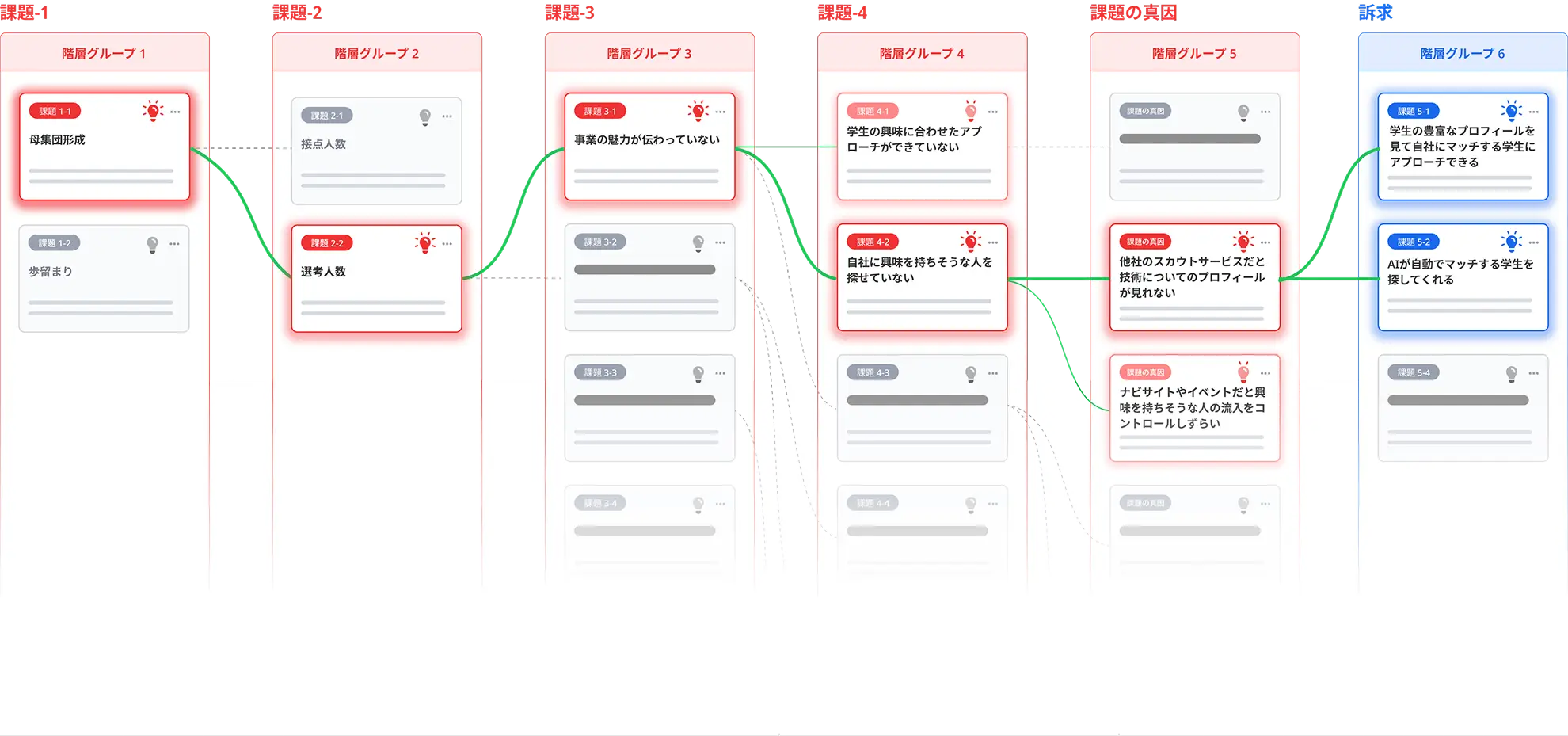

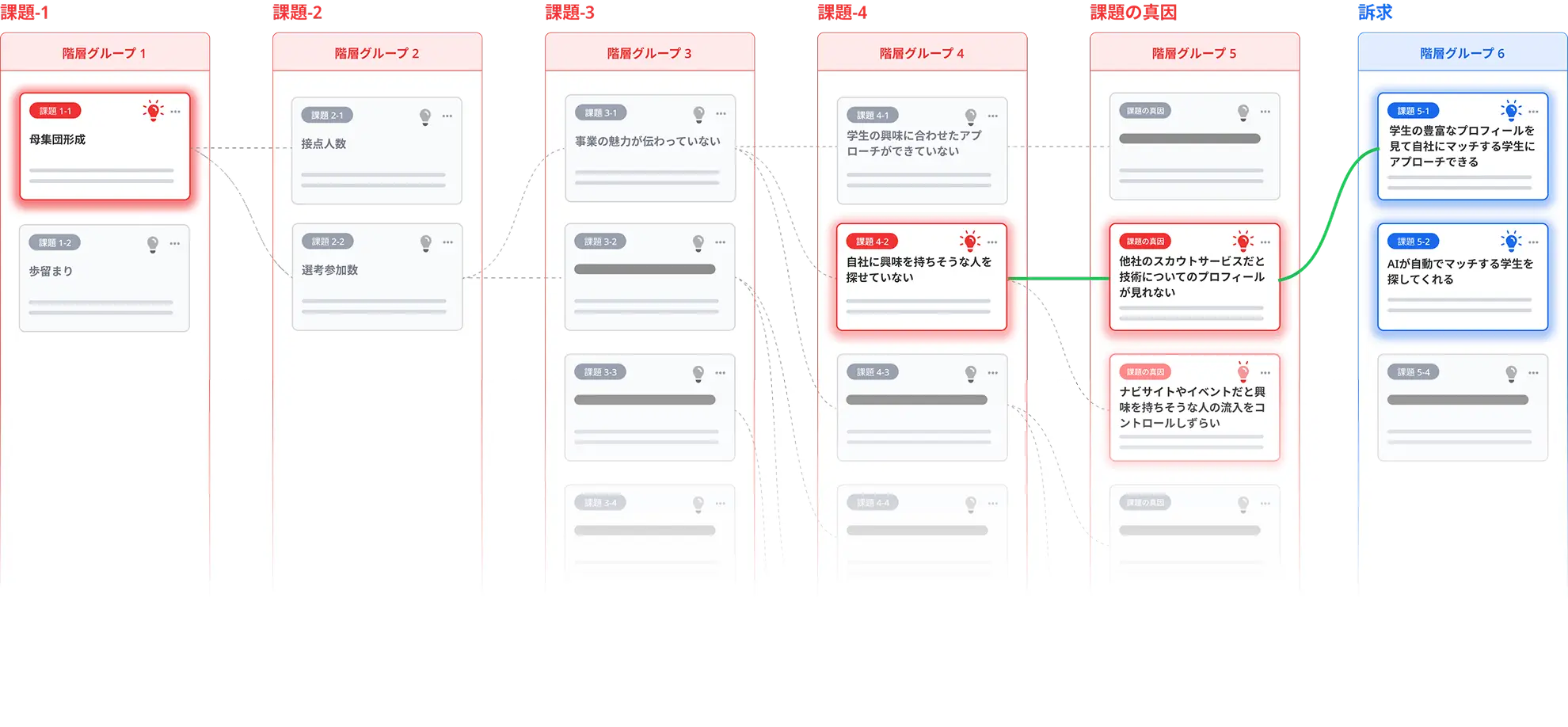

加藤:Value Mapは、主にお客様側が抱える課題と、それに対してLabBaseの訴求ポイントという2つのパートに分かれて構成されています。

お客様の課題パートも発生している事象別に分類されており、たとえば母集団が少ない、選考通過率が低い、内定承諾率が低いといった事象に対して、なぜその事象が起きているのかをツリー構造で記載しています。

母集団が少ないという事象であればアプローチ数が足りないのか、説明会に参加している人数が少ないのかといった分岐があり、また説明会に参加する人数が少ない理由として、掲載媒体で自社事業の魅力が伝わっていないなど、課題をブレークダウンしてValue Mapに落とし込んでいます。

そうしてブレークダウンしていくと見えてくる根本的な課題に対し、我々が提示できる解決策がValue Mapの右側に記載されています。つまり、根本的な課題発見までヒアリングできないと、適切な訴求ができないため、各営業メンバーはこの根本的な課題発見までたどり着くことが求められます。

※上記はデフォルメ画像になります。実際のプロダクト画面では、さらに多くの分岐があります。

―― 実際にValue Mapを活用することで、どういったことができるようになったのか教えて下さい。

加藤:大きく3つあり、1つ目が工数を割かずとも商談の振り返りが行えるようになったことです。メンバーが実際の商談で何をヒアリングできていて、何を訴求できているのかをValue Map上でひと目で可視化できるため、細かくヒアリングを行わずとも即座に商談内容の把握ができるようになりました。

Value Map活用以降は、実際の商談動画を見なくても済むようになり、マネージャーとしても非常に工数削減に繋がっており、助かっています。

また、2つ目が適切なフィードバックが行えるようになり、次回以降の商談に繋がる改善ができるようになったことです。たとえば一次商談で、お客様課題で「母集団形成」という項目がマークされているとしたときに、ツリー構造上の途中のルートがマークされずに、「自社に興味を持ちそうな人を探せていない」といった離れた課題にマークされているとします。(下記図解参照)

その場合、お客様はその課題に納得感を持っていなかったり、もしかしたら無理やり営業側が言わせているといったことも考えられます。

最終的な受注に繋げていくためには、お客様にValue Map上の各課題に納得感を持ち、合意を取って進めていくことが重要であるため、次回の商談では抜け落ちている部分の課題について確認しましょうといった改善フィードバックを行い、二次商談に活かしています。

そうした一つひとつの商談に対して、PDCAを回しながら進めていけるようになったことは、非常に大きな変化だと感じています。

商談終了後、商談内容をAIが解析し、商談中に言及された箇所がValue Map上に自動的に点灯します。

そして3つ目が、Value Mapを商談時のガイドとして活用することで、メンバーがよりお客様課題に寄り添い、建設的に商談を進められるようになったことです。

たとえば、次にどのような質問を投げかければお客様が自社の課題に気づきやすいか、どのような合意形成ができれば解決に向けた具体的な議論へと進めるかなど、Value Mapを道しるべとすることで、メンバーはお客様の課題解決に向けた提案型のコミュニケーションを実践できるようになりました。

東:はじめてValue Mapを見たときは、「こんな魔法のようなツールが存在するのか」と驚いたのをいまでも覚えています。

これまでも加藤から商談フィードバックをもらったり、レクチャーしてもらったりといったことはありましたが、たとえばヒアリングしろと言われても、具体的にどういった言葉で質問をすればいいかが解像度高くイメージできていないことがありました。

しかしValue Mapを使うことで、こういう質問をすればスムーズに課題を深堀りできるんだと思えるようになりましたし、Value Mapがチーム内で共通言語としてあることで、フィードバックに対しても納得感を持てるようになりました。

加藤:あるメンバーも、以前まではなぜ受注に繋がったのか、繋がらなかったのかを漠然としか理解していませんでした。しかし、Value Map活用以降は論理立てて商談を振り返ることができるようになり、受注に繋がる商談の型を腹落ちして理解し、実践できるようになっていきました。

その結果、わずか数ヶ月でValue Map起点の商談での売上が500万円以上と、非常に大きな成果を生み出しています。

株式会社LabBase 東直輝さま(撮影場所:WeWork 日比谷 FORT TOWER)

―― 様々な商談ルートがある中で、勝ち筋となるルートは具体的にどういった内容になりますか?

加藤:Value Mapを見ていただけるとわかる通り、様々な提案ルートがあるわけですが、その中でも「ターゲットとしている学生にアプローチできていない」という課題を抱えているケースが当社としては受注しやすい傾向にあることがわかっています。

というのも、結局は学生側も企業を選ぶ立場ではあるので、企業側が欲しい学生だけを狙っていても採用には繋がりません。

そこでお客様企業の事業に興味を持っている、持つであろう学生にアプローチをすることが重要になるわけですが、LabBaseは学生のプロフィールが充実しているため、学生の研究内容等から、学生がどういったことに興味を持っているのかがスカウトを送る前段階からわかりやすいということが大きな特徴になります。

「ターゲットとしている学生にアプローチできていない」という課題を持つお客様ならば、学生の研究内容等を鑑みて、自社との親和性の高い学生を見定めて確度の高いアプローチを行えることに魅力を感じていただきやすいと言えます。

受注に繋がるケースが増えていることが一番の効果。Value Mapを共通言語にしたコミュニケーションへと変化している

―― あらためて、Value Map導入によってどういった効果があると感じられていますか?

加藤:Value Mapをカンペとして用いたり、適切な振り返りができるようになったことで、確実に受注に繋がるケースが増えているというのが一番の効果だと感じています。

また、メンバー教育という観点でも、「この分岐にいっていないとおかしいよね」「ここにいけていない理由はなんだろうか」と、Value Mapを共通言語として会話ができるので、感覚的で抽象度の高いコミュニケーションではなく、具体的な指導ができるようになったことも効果のひとつです。

Value Mapの導入は全リソースを教育に割けるハイパフォーマーをひとり採用するくらいのインパクトのあることだと感じています。

―― Value Mapの作成だけでなく、Value Mapの活用含めて包括的にSALESCOREではサポートさせていただきましたが、そうしたサポート体制についてはいかがでしたか?

加藤:SALESCOREのBuddy(コンサルタント)の方の伴走支援がなく、ただValue Mapを渡されていただけであれば、ここまでValue Mapはチーム内で浸透できていなかったと思っています。Buddyの方がValue Mapをどう見るべきか、どう活用していくべきか、また日々の振り返りの具体的な内容まで、深く入り込んでサポートいただけたからこそ、振り返りのカルチャーがチーム内でも醸成していったと思っています。

たとえば、最近はじめたことのひとつに、メンバーがいま何ができていないのか、それに対してその1週間どう取り組むかをチーム内で宣言して行動するということをはじめました。その結果、メンバーはステップバイステップで成長していくことができているのですが、この取り組み自体もBuddyの方からの発案で生まれました。

そうした具体的なカルチャーづくりのアイデア出しまで入り込んでいただけることは、非常に助かっています。

そして、Buddyの方の存在があったからこそ、Value Map自体も3ヶ月程度でチーム内に浸透していきましたし、メンバー自身も当たり前のように活用していけるようになりました。

―― 最後に、あらためてValue Mapの感想、および今後の展望を教えてください。

加藤:Value Map導入以前は、メンバーに自身の商談を振り返るよう伝えても、わざわざ商談動画を見直す必要がありましたし、振り返ったとしてもバイアスのかかった振り返りになることもありました。しかし、工数をかけずに、さらに客観的に自身の商談を振り返れるというのがValue Mapの良さだとあらためて感じています。

特に、自身の商談では何が足りなかったのかをValue Mapでは事実ベースで確認でき、着実に次の商談に活かせる振り返りが可能であるため、商談の振り返り文化の醸成しやすいソリューションがValue Mapだと思っています。

また、現状のValue Mapに満足せずに、新たな勝ち筋となる商談ルートを見つけていきたいと思っています。たとえば、これまではお客様企業の「採用できない」という課題に対して、LabBaseであれば充実した学生のプロフィールでマッチする学生を採用できますといった提案をしていました。

しかし、いまは「そもそも人事だけで採用活動をするのではなく、現場を巻き込んだ採用体制を構築しましょう」といったお話をしています。

当然ながら現場の方々は日々の業務がありますから、採用に多くの工数を割けないわけですが、LabBaseであれば学生がどういった研究をしているかが掲載されており、現場視点で「この学生が欲しい」といったことがひと目でわかります。

さらにAI機能でスカウト文面の作成の手間も省けることから、LabBaseであればリソースがひっ迫することなく、現場メンバーを採用に巻き込むことができることをアピールしており、そうした新たなセールスポイントを今後も模索し、Value Mapに反映させることで、よりチームとしての営業力を強化していければと考えています。

―― 貴重なお話ありがとうございました!

-

機能やサービスの詳細を知りたい方は

-

導入・検討にお悩みの方は